条件指定で探す

- カテゴリーを選択

- エリアを選択

- 現在地からの距離を選択

カテゴリーを選択

エリアを選択

- ふなばしアンデルセン公園 / 京成バラ園 / 幕張メッセ / 舞浜 / 千葉

- 松戸 / 本土寺 / 柏 / あけぼの山農業公園 / 野田 / 清水公園

- 小江戸佐原 / 佐倉ふるさと広場 / 成田山新勝寺 / 銚子(犬吠埼)

- 九十九里浜 / 釣ヶ崎海岸(サーフィン) / 白子温泉 / 茂原 / 御宿

- 大山千枚田 / 鴨川シーワールド / 勝浦 / 岡本桟橋 / 館山 / いすみ鉄道

- 木更津 / 海ほたるPA / 東京ドイツ村 / 富津 / 鋸山 / マザー牧場 / 小湊鐡道

現在地からの距離を選択

検索結果

884件ありました

- 並び順

- 人気順

- 近い順

- 更新順

- 表示切替

- タイル

- リスト

- マップ

- 岡本桟橋(原岡桟橋)

- レトロな木の桟橋からフォトジェニックな絶景を眺めよう

- 原岡海岸〜多田良北浜海岸間にある岡本桟橋(原岡桟橋)は、全国でも数少ない木製の海桟橋。1921年(大正10年)に漁業用として整備された歴史ある桟橋は、昭和レトロを感じさせるノスタルジックな佇まいが魅力です。富浦湾に突き出した桟橋からは、対岸の三浦半島や伊…

-

- 南房総

- 南房総市

- detail_10409.html

- 鋸山 日本寺(地獄のぞき)

- 見ごたえたっぷり!日本一の磨崖仏とスリル満点の絶景

- 鋭い岩肌が連なる標高329mの鋸山は、その名の通り稜線がノコギリの歯のような形をしています。県指定の名勝として知られている鋸山の南斜面に日本寺はあります。約1300年前、聖武天皇の勅詔を受けた行基菩薩によって、725年に開山された関東最古の勅願所です。10万坪…

-

- 南房総

- 鋸南町

- detail_10364.html

- 養老渓谷

- 渓流釣りやハイキング、グルメや温泉まで楽しめる最強癒しスポット

- 豊かな自然が今なお残る渓谷と点在する滝や、房総最大の温泉郷がある、県内屈指のパワースポット。房総半島のほぼ中央、千葉県夷隅郡大多喜町粟又から市原市朝生原を流れる養老川によって形成された渓谷です。春から夏は新緑が美しく、秋の紅葉に染まる「粟又の滝」は…

-

- 南房総

- かずさ・臨海

- 大多喜町

- 市原市

- detail_10271.html

- 清水渓流広場(濃溝の滝・亀岩の洞窟)

- インスタ映えスポット!洞窟内で見られるハートの光が話題に

- 房総半島内陸部の笹川上流に位置し、豊かな自然に囲まれる清水渓流広場。新緑、6月下旬が見頃とされるホタル、本州では最も遅く色づくといわれる紅葉と、四季折々の自然の景観を楽しむことができます。洞窟から差し込む光が水面に反射し、ハート形を描き出す写真がSNS…

-

- かずさ・臨海

- 君津市

- detail_10340.html

- 九十九谷展望公園

- まるで墨絵の世界!季節によって変化する山並みの風景

- 近代日本の随筆家、大町桂月が「鹿野山(かのうざん)の九十九谷の眺めは天下の奇観なり」と絶賛したという景観は、高宕山(たかごやま)をはじめとする上総(かずさ)丘陵が幾重にも連なる山並みの風景。これら山谷の織り成す景観を総称して九十九谷と呼びます。夜明…

-

- かずさ・臨海

- 君津市

- detail_10339.html

- 東京ドイツ村

- 冬のイルミネーションは必見!スポーツやグルメも楽しめる花と緑のテーマパーク

- ドイツの田園風景を再現した自然体験型のテーマパーク。袖ケ浦市の丘陵地帯にあり、面積はなんと東京ドームの約19倍!園内は、四季の花々が美しいレイクエリア、芝生の広場や遊具があるカントリーエリア、飲食やお土産販売のマーケットエリア、アトラクションやこども…

-

- かずさ・臨海

- 袖ケ浦市

- detail_10293.html

- 小江戸さわら舟めぐり

- 江戸情緒が残る歴史的景観の町並みを観光船で楽しむ

- 重要伝統的建造物群保存地区の江戸情緒が残る佐原の町並みをのんびりゆったりと眺めることができる舟めぐり。佐原の中心部を流れる小野川の水上から眺める小江戸の風景は、徒歩で巡るのとはまた違った角度で楽しめます。所要時間は約30分ほどで、船頭さんの軽快なガイ…

-

- 北総

- 香取市

- detail_12514.html

- 安房国一之宮 安房神社

- 篤い信仰を集める館山のパワースポットで商売繁盛・学業向上を願おう

- 地元では「大神宮」と呼ばれ、古くから篤い信仰を集めてきた安房神社。2670年以上の歴史を持ち、天富命(あめのとみのみこと)が阿波から開拓に訪れた際、自分の祖先である天太玉命(あめのふとだまのみこと)を祀るために建てたと伝わります。天太玉命は、天照大御神…

-

- 南房総

- 館山市

- detail_10587.html

- 沖ノ島公園

- 無人島は自然の宝庫!ネイチャーアイランドをぐるっと探検!

- 沖ノ島は館山湾の南端に位置している島で、南房総国定公園のひとつです。以前は500m沖合いにあった島ですが、関東大震災による隆起などで、現在は陸続きになっています。周囲約1kmの無人島で、ヤブニッケイやタブノキなど温暖帯の海岸林で覆われています。多種多様な…

-

- 南房総

- 館山市

- detail_10426.html

- 笠森観音(笠森寺観音堂)

- 森に囲まれた大岩の上に建つお堂が圧巻のパワースポット!

- 山頂の巨大な岩の上に建つお堂と下から支える何十本もの柱が見せる壮麗な姿。この笠森寺観音堂は、後一条天皇の勅願により1028年に建立された日本で唯一の「四方縣造」として知られ、国指定の重要文化財となっています。木造の階段を登りたどりつく回廊は、まるで空中…

-

- 九十九里

- 長南町

- detail_10302.html

- 大山千枚田

- 四季折々で変わる風景が見どころ!東京から最も近い棚田で農作業

- 3万2千平方mの急傾斜地に375枚が階段状に並ぶ大山千枚田。懐かしい里山の風景が見られる景勝地で、「日本の棚田百選」にも選ばれています。鴨川市街の西側にある嶺岡山系のふもとにあり、東京からは車で1時間半程度と最も近い棚田です。春の田植え前のシーズンには、…

-

- 南房総

- 鴨川市

- detail_10374.html

- 江月水仙ロード

- 水仙の日本三大群生地に位置する、人気のハイキングコース

- 江月水仙ロードは冬になると水仙が咲き乱れる、人気のハイキングコースです。例年12月中旬~1月末にかけてが水仙の見ごろ。約3kmの道のりを歩くと片道30~40分程かかりますが、すがすがしい気分を味わいながら散策することができます。もともと鋸南町は、越前、淡路と…

-

- 南房総

- 鋸南町

- detail_10367.html

- かつうら海中公園

- 寒流と暖流がぶつかる魚の楽園!ダイバー気分で海の生き物を観察

- かつうら海中展望塔は、沖合いから60mの場所にあり、海上に建てられた桟橋を渡って行くことができます。周りには遮るものがないので、より海を近くに感じられ開放的な気分を味わえます。桟橋の先にある塔のらせん階段を下りると、水深8mの窓から海中の生き物を観察で…

-

- 南房総

- 勝浦市

- detail_10392.html

- 野島埼灯台

- 房総半島を一望!全国でも珍しいのぼれる灯台

- 野島埼灯台は、房総半島の最南端に建つ灯台です。明治2年に建造され日本最初の洋式8灯台のひとつに数えられています。また建造当時は八角形の白色レンガ造りでしたが、1923年の関東大震災で倒壊。その後、白色コンクリート造りの灯台として復旧され、白く輝く姿は、そ…

-

- 南房総

- 南房総市

- detail_10408.html

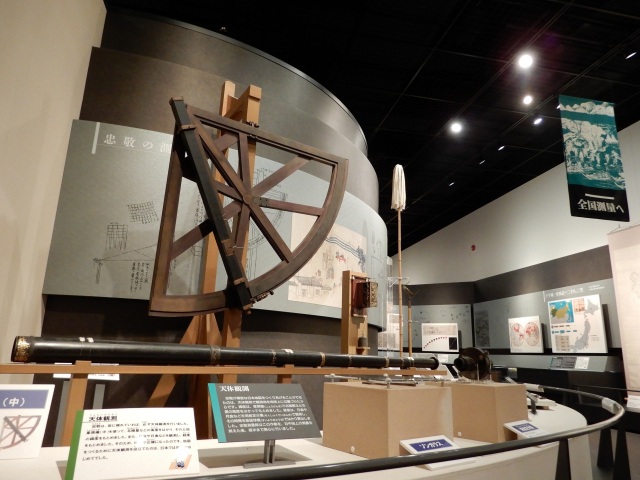

- 伊能忠敬記念館

- 国宝の伊能図や測量器具を見学!日本地図への理解が深まる記念館

- 伊能忠敬は、江戸時代に日本で初めての実測に基づく全国地図を完成させた人物。この記念館は忠敬の業績を称え、地図に対する理解を深められる施設です。館内では忠敬が使用した測量器具、測量図、日記などの貴重な関係資料が保管・展示されています。また、忠敬の人生…

-

- 北総

- 香取市

- detail_10178.html

- 里のMUJI みんなみの里

- 無印良品が運営する農産物直売所!地元野菜を味わうカフェも

- 無印良品を運営する良品計画が手がける「里のMUJI みんなみの里」は、農産物の販売やいちご狩り、みかん狩りなどの農業体験の提供、地域の情報発信を行う総合交流ターミナル。温暖な気候の鴨川市では、天皇陛下への献上米にもなった「長挟米」をはじめ農産物の生産が…

-

- 南房総

- 鴨川市

- detail_10382.html

- 月の沙漠記念館

- 御宿を愛した「加藤まさを」の足跡たどることができる場所

- 抒情画家・詩人として多くの作品を世に残した「加藤まさを」。代表作の童謡『月の沙漠』は、御宿海岸が舞台となっており、NHKの「ふるさとの歌100選」にも選ばれました。月の沙漠記念館は、そんな加藤まさをの作品や資料、また、御宿にゆかりのある文人や画家たちの作…

-

- 南房総

- 御宿町

- detail_10399.html

- 大福寺(崖観音)

- 海上安全と豊漁を祈願して建立された、地元に愛される崖の観音

- 真言宗智山派に属する「普門院 船形山 大福寺」は、境内の船形山中腹に浮かぶ朱塗りの観音堂がシンボル。地元の人からは「崖の観音」として広く親しまれてきました。本尊の十一面観世音菩薩は717年、行基が東国行脚の折に当地を訪れた際、地元漁民の海上安全と豊漁を…

-

- 南房総

- 館山市

- detail_10431.html

- マザー牧場

- 季節の花畑や動物たちとのふれあいが楽しめるエンターテイメントファーム

- 房総半島の山々や東京湾、富士山などを望む、鹿野山にある観光牧場。広大な敷地には、羊、牛、馬、ヤギ、ウサギ、モルモット、カピバラ、アルパカなどたくさんの動物たちが暮らしています。ひつじの大行進、乳牛の手しぼり体験、こぶたのレースなどのさまざまなイベン…

-

- かずさ・臨海

- 富津市

- detail_10327.html

- 成田ゆめ牧場

- フワモフ体験!動物や自然とふれあい癒されよう

- フワフワのうさぎやモフモフのモルモットとふれあえる成田ゆめ牧場は、なんと東京ドーム7つ分の敷地に広がる魅力いっぱいの観光牧場。都心から車で約1時間とアクセスも良好です。緑豊かな園内にはヤギやヒツジ、牛やポニー、アヒルやクジャクなど、たくさんの動物たち…

-

- 北総

- 成田市

- detail_10146.html